「型染め」とは

本品堂の母体である江戸型染め屋「更銈=さらけい」は慶応三年(1867)、初代・新兵衛によって東京・浅草の地に創業されました。

「型染め」とは日本の伝統的な染色技法の一つで、和紙に模様を彫りぬいた「型紙」と、もち米から作られる「糊」を用いて文様を染め出す、日本独自の染色技法です。世界中の数ある染色技法の中でも、最も精緻な文様を染め出す技術とされています。

現代に通じる技術的な基盤が成立したのはおよそ400年前とされていますが、その源流は古く奈良・正倉院の御物にも見ることができます。奈良・春日大社伝来の「義経の籠手」は現代と同じ技法で染められた最古の例とされており、12世紀頃には既に「もち糊による防染と、和紙の型紙」という型染めの原型が完成されていたことがうかがえます。

米作が盛んな国土から防染のための「糊」が生まれ、高品質な和紙漉きの技術に支えられて細かな模様の彫刻に耐える「型紙」が生まれました。

型染めは、日本の豊かな自然風土と、人々の知恵が生み出した世界的にも珍しい技法と言えます。

「型染め」制作の手順

①柿渋で和紙を張り合わせた「渋紙」に模様を彫る

②長板に貼った生地に渋紙を合わせ、糊を置く(防染部分を作る)

③生地を板から剥がし、豆汁を引く

④刷毛で色を差す

⑤蒸しにかける

⑥水洗し糊を洗い落とす

⑦色止めし、生地を整えて完成

更銈の仕事では、画像の着物一反を染めるのに職人一人が付ききりで、約1ヶ月~1ヵ月半程の時間がかかります。

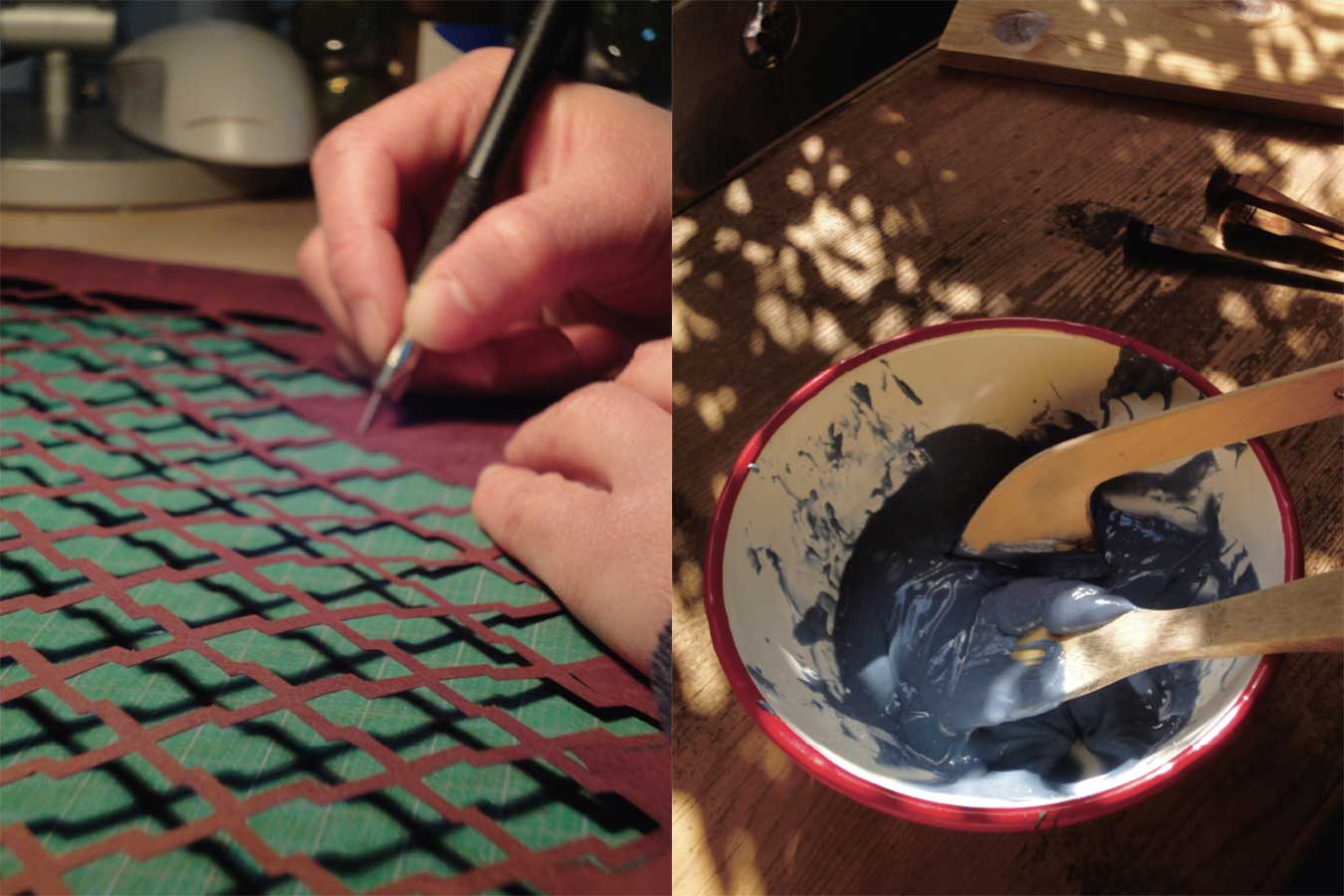

1.【型彫り】

型紙を彫る工程。

下絵を転写した渋紙(和紙を柿渋で張り合わせたもの)を、小刀で根気強く彫ってゆく。その後補強のための「紗」という絹の非常に薄い網状のネットを貼り完成。

右側の画像に写っているのは「もち糊」。もち米を挽いた「もち粉」に、水・塩・米ぬか・石灰等を混ぜ、蒸したもの。青く見えるのは、型を付けた部分を見易くするため青花を混ぜてあるため。

2.【型付け】

型紙ともち糊を使い、生地の上に防染部分を作っていく工程。

青く見える部分がもち米から作られた糊。型紙の上から木製のヘラで均一に糊を塗る(型染め職人は「糊を「置く」と言う)ことで、型紙が彫り抜かれている部分のみ生地に糊が乗る。

使っている型紙は「繭と蛾」を描いた柄で、江戸末期のもの。

3.【色挿し】

洗い終えた型紙を透かして工房を見る。薄くネットのように見える部分が「紗=しゃ」。古い型紙は、絹から作られる紗を使い、貼り付ける接着剤にも国産の本漆を使用している。

右の画像は「色挿し」の工程。鹿毛の刷毛を使い、染料を優しく摺りこむように染めていく。

反物が掛かっているのは「灌滴=かんてき」という道具。木製のローラーが付いた台で、手元の色を染め終わると、生地を引っ張って回しながら作業を進めることができる。

こうして数々の工程を経て、ようやく完成する一反の反物。そこには日本の歴史の中で紡がれてきた、数々の知恵と技術が重なっています。